La vida en

pareja suele ser, como en el mito de Sísifo, un largo y penoso peregrinar

diario que, como si de una maldición se tratara, debe repetirse una y otra vez.

Desconozco sobre la mitología griega, no sé si Sísifo lo hizo por toda la

eternidad. En mi caso, no estoy dispuesta a tolerarlo. ¿Cómo luchar contra algo

indeseable? Los cambios comienzan cuando se superan los miedos y los obstáculos,

por eso hoy me vine con los chicos a lo de mamá.

Todo comenzó

hace unos meses con algunos comentarios maliciosos que parecían conjurar malos augurios o aguardar el arribo de la miseria

y la desesperación a mi vida. Por ejemplo, una compañera de la oficina

dijo algo, que se ha perdido en las brumas del pasado, pero sé que logró

hacerme sentir un ser sucio que se arrastra entre la basura.

Lo cierto es

que comencé a sospechar que una tormenta, de esas negras, se estaba gestando a

mí alrededor. Algo oscuro nacía, mientras me mantenía ignorante en los límites

del ojo del huracán. Todos dejaron que haga el papel de la tonta.

Nuestro hogar

se había llenado de malas energías. Podían captarse con solo oler el aire

embotado al transponer el umbral de la puerta. Los vellos de la nuca se me

erizaban, un estado de alerta latente se apoderaba de mí por algunos segundos

que eran dolorosos y eternos.

La situación

con mi marido ya venía mal. Desde hacía unos meses apenas nos dirigíamos la

palabra y casi siempre dormíamos en camas separadas. Él, en el cuarto de los

huéspedes y yo, en el nuestro. No puedo negar que aquello me generó más dolor

que odio o resentimiento. Todo me recordaba a esa persona que creí, durante

años, que era un ser amoroso y sensible. La persona que me acompañó durante los

últimos quince años. Hoy lo pienso y no puedo creer haber dormido junto a él

tanto tiempo. Supongo que fueron sus labios. Un néctar. Eso fue lo que me

mantuvo ciega e incrédula, como protegida por un duro caparazón. Soy de las

personas que, si no ven, no creen, y eso me suele jugar en contra. Esta

situación es desesperante pues no puedo hacer nada contra mi cabeza, que juzga

todo desde lo racional y tangible. Y yo creía en tantas cosas que parecían

pertenecer a ese mundo racional y tangible. Quizás por eso los últimos

acontecimientos parecen salidos de una pesadilla, no de mi realidad.

Él, por su

parte, había tendido un manto de silencio sobre todas las cosas. Hace dos meses

dejó de dirigirme la palabra, ni siquiera un “hola” o un “no”. Si bien

estaba acostumbrada a esa forma de vivir, a sus prolongados silencios a la hora

de la comida o cuando viajábamos en coche, la situación se había tornado

absolutamente distinta. Y la noche en que tomé conocimiento de la denuncia que

pesaba en su contra y la posterior demora en la Fiscalía, apenas atiné a

soltar, a escupir, un “por qué” un

tanto retórico.

Mi breve

interrogatorio transcurrió en ese tono que da el saber que todo está perdido,

que las respuestas son casi innecesarias, que se navegan los océanos de las

grandes desilusiones. Él guardó silencio, agachó la cabeza y se encerró en el

baño. Cuando salió, se dirigió al cuarto de huéspedes y allí se instaló. No

volvió a nuestro cuarto. El beneficio de la duda había muerto en mí.

Como en una

obra teatral mal montada, en ese momento comenzaron a llegar los mensajes a mi

teléfono. “Al degenerado de tu marido le

vamos a cortar las bolas, que atienda su celular”.

Estallé en

una ira incontenible. Lo golpeé, arañé, escupí. Él se mantuvo imperturbable, duro,

como el caparazón que supo contenerme y que ahora era su fortaleza. Eso me sacó

de quicio, y grité más incoherencias. Él farfulló algo, pero no recuerdo qué.

Cuando alcé

la mirada para volver a atacar me vi obligada a retroceder como en una película

puesta en retroceso ante los ojos acechantes, cubiertos por llamas tan frías

que me estremecieron. Esos ojos, poseedores de un frío de acero, pero a la vez

de un fuego siniestro y desconcertante, se posaron en mí. Y sentí miedo. Un

miedo que jamás había sentido correr por mí. Un miedo que caló en mis venas,

mis músculos y tendones. Sentí flaquear mis piernas y convulsionar mi cuerpo.

Ese, eso, no era mi marido. Con el aliento contenido, retrocedí uno y luego dos

pasos, y acabé corriendo hasta mi dormitorio donde me encerré con llave.

Gracias a Dios los niños estaban en la casa de mi mamá.

Con el paso

de los días llegué a la conclusión de que su capacidad de abstracción era

soberbia. Nunca vi nada igual. Deambulaba por el interior de nuestra casa y yo

sentía que él era un ser siniestro, ajeno, lejano, vil, un desconocido a mis

ojos. Él no parecía percatarse de mi presencia, lo que me resultaba sumamente

irritante y, para él, una batalla ganada.

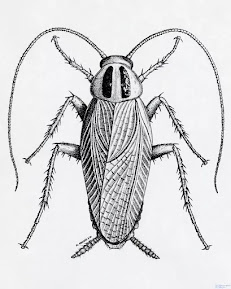

La situación

comenzó a complicarse cuando surgió, un par de semanas luego de la denuncia

penal, un problema doméstico que me acobardó y me superó, quizás por mi estado

mental en crisis. Cucarachas. Cucarachas en la casa. Un enjambre se apoderó de

cada uno de los ambientes. Sin previo aviso comenzaron a rondar de un lado para

otro, llevando y trayendo su inmundicia. Tuve que hacer frente en soledad al

acontecimiento, pues él, entre sus apariciones esporádicas y su mutismo, me

obligó a tomar control de muchas cosas que antes le delegaba.

Dirán por

qué no te fuiste en ese momento o lo echaste a patadas el mismo día que lo

demoraron en la comisaría. Parece fácil. Creen que soy testaruda, ¿no? Es que

son muchos años en pareja, tengo un trabajo de media jornada, mis ingresos no

me permiten vivir sola y… sé que él me va a hacer la vida imposible. Hasta

verme destruida no parará. Por otro lado, la rutina diaria no me dejaba pensar demasiado.

En fin, soy una estúpida.

Volviendo al

momento de la aparición del tema “cucarachas”, como por arte de magia, una

enorme mancha de humedad hizo caer parte del cielorraso del comedor. Todavía no

comprendo cómo pudo caerse el yeso del techo de un día para el otro. Pero sé

que fueron ellas.

No, no estoy

loca. Las cucarachas son bichos odiosos, me dan un asco indescriptible. Y más

asco me da el crujido que hacen cuando las piso. Sin embargo, la satisfacción

superó al asco, al acabar de a una con ellas. Seres sucios del demonio.

Por más que

busqué y di vueltas la casa, no podía atinar a descubrir de dónde emergían,

cuál era su guarida. Eché veneno dentro de la cámara séptica, que no tenía ni

un habitante de esa especie, ni otra. No las había detrás de la alacena, ni

dentro de los viejos muebles de fórmica que, sobra decir, hace años deberían

estar en la calle aguardando por algún carro que se los lleve. El aserrín que

contiene ese tipo de muebles suele ser un lugar propicio para ellas, pero no

venían de allí. Con la llegada de la mañana parecía que el sol las espantaba,

se escurrían por cualquier espacio que pudiera cobijarlas y desaparecían de

este universo.

Una noche,

caminando entre sueños hacia la cocina para beber un vaso de agua, pisé unas

con el pie desnudo. De inmediato una sensación de bochorno y parálisis se

apoderó de mi cuerpo. Se deslizaban por el pasillo que conecta los dormitorios.

Mi marido, a quien escuchaba roncar desde su habitación pese a estar la puerta

cerrada, nunca se percató de la invasión. Al momento de comenzar mi faena,

corrieron de un lado a otro, como asustadas, tal vez lograban percibir mi odio

visceral o mis ansias asesinas. Sus antenitas se movían y hasta parecía que con

las patas delanteras se comunicaban en un idioma que desconozco. Quizás este

último detalle se debía a mi mente adormilada y a mi desesperación fóbica.

Como ese

hijo de puta seguía durmiendo pese a mis gritos, acabé sola con las mal

nacidas. Todas murieron por mis pisotones. Luego me bañé, pues el asco se

apoderó de mí como un escozor que subió desde las plantas de mis pies hasta las

caderas y desde allí hasta los hombros, el cuello y lo más alto de mi cráneo.

Al darme cuenta de la hazaña que había realizado, lloré bajo la ducha, no sé si

por la rabia, la impotencia o todo junto.

Anoche volvió

a ocurrir. Y exploté en un estado de ira incontenible. Fue un odio mucho más

manifiesto que las noches anteriores. En vez de enfrentarme al enjambre de

pestilencia, abrí la puerta del cuarto de huéspedes.

Tendido en

su lecho, y en un profundo sueño, se encontraba mi marido, tan blanco como la

nieve. De su boca abierta brotaban a borbotones miles y miles de cucarachas que

abandonaban su cuerpo para tomar posiciones en la casa.